開發 AI 專案常見溝通問題,如何有效協作?

摘要

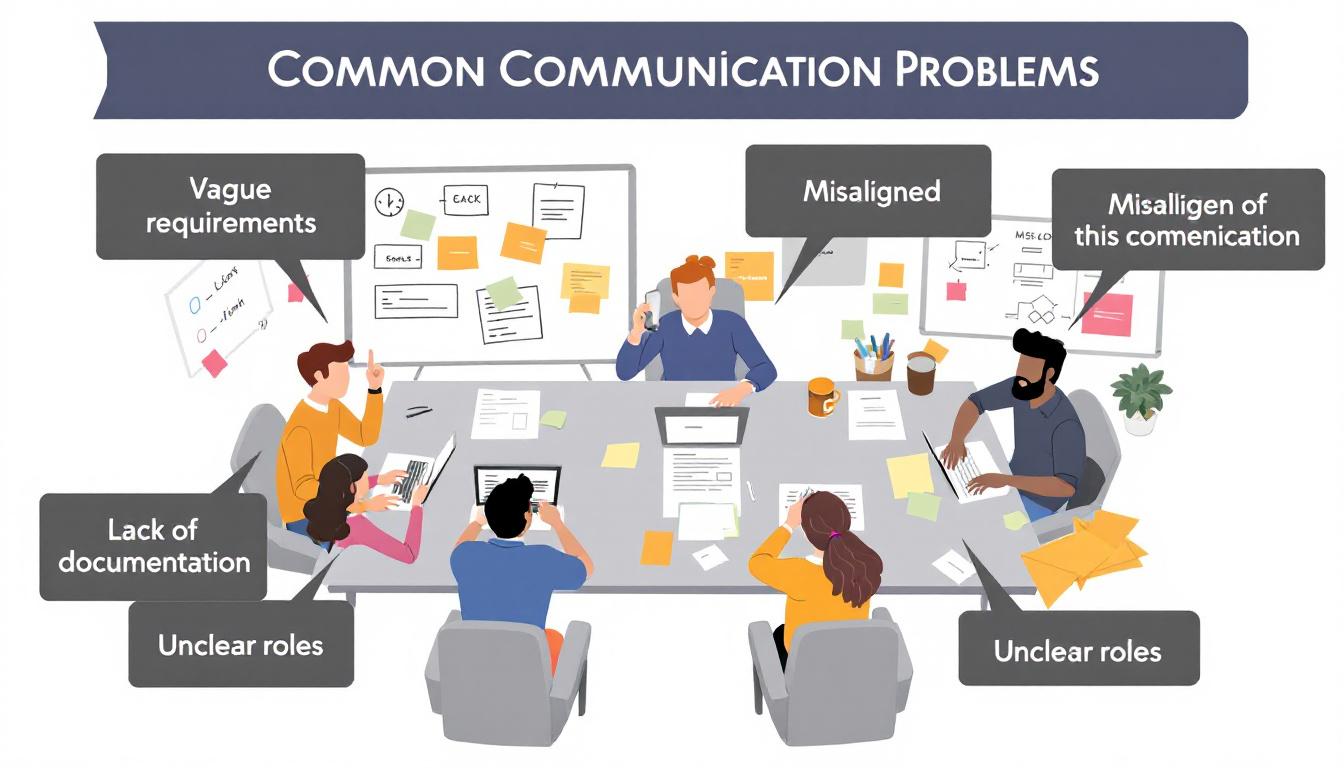

小型團隊在推動 AI 專案時,溝通失誤常常成為最大絆腳石。本文聚焦於實際協作情境,分享常見骨牌效應與解決技巧,幫助企業主在研發與日常營運間找到溝通最佳路徑。無論你正準備啟動專案還是已有挫折經驗,都能讀到實用做法與意外啟發。

為什麼小團隊 AI 專案更容易溝通卡關?

團隊結構與角色模糊

3~30 人的團隊,人力有限、分工不明的情形時有發生。負責行銷、管理、甚至客服的人,可能同時被分派專案負責人或產品需求窗口,多重身分導致資訊落差。一項功能到底「為什麼要開發」、「怎麼驗收」時,常各自解讀,偏離初衷。

技術語言與業務語言的斷層

開發團隊和業務、營運人員站在不同世界。舉例:業主說想要「自動化回覆客訴訊息」,技術方可能無法立即掌握何種回覆才算“合格”,須追問細節。若未釐清需求,最終產出的功能可能無法落到真正改善流程。

溝通現場實錄:常見情境盤點

1. 需求蒐集,一問三不知

啟動會議中,大家對專案想像各有版本。有人想提升效率、有人只在意成本、有人覺得能自動產生月報表就好。這時候「沒人說清楚自己真的需要什麼」,專案啟動後才發現彼此期待差異,增加溝通成本。 建議:用「情境劇」的方式,讓每個成員真實描述目前遇到的痛點。例如:『客服同仁每天處理相同回覆,花三小時』,具體數字、實際流程,才能建立對齊共識。

2. 進度追蹤,用語模糊出大禍

開發人員回報「功能已完成」後,實際上只是技術端測試過,業務端還未驗收。有時候「已經上線」只是指內部測試,真正到客人用上還要調整。 建議:建立可視化專案進度板,如 Trello、Notion,看得到「待辦」、「開發中」、「驗收中」、「已上線」,且明訂驗收標準。例如「系統可讓用戶 2 小時內自動收到回覆並結案」。每一步都能找到負責人。

3. 關鍵決策拖延,意見領袖缺席

小團隊容易『大家都說可以』但沒人敢拍板、也沒人明講異議。AI 專案發展新功能,決策者只要一閃神,就會進入無限討論回圈,方案遲遲未定。 建議:預設負責決策的代表(不一定是老闆),設到期日。必要時,可以採分組戰術,A 組列優點、B 組補缺點,3 分鐘投票決斷,保證不拖泥帶水。

實用溝通工具與協作心法

工具化流程,寫下來才有共識

再小的企業,都需要用專案管理軟體(免費工具就夠)。同步記錄「誰要做什麼、做到哪裡、卡關在哪」,減少口頭說明遺漏。 文字化需求、定好任務結束標準,是避免未來爭議的最佳途徑。同時,推薦設定簡單的例會問答模板,例如:「此週阻礙與小成就各一條」,幫助大家習慣聚焦於成果與問題。

專業顧問介入:讓外部腦袋打開新路

很多時候,團隊內部在同個圈圈裡轉,反而卡住「看不到的問題」。像 Miipath 這樣的 AI 策略顧問,除了技術端建議,更會扮演溝通橋梁:

- 釐清業主真正目標,將業務語言轉換成可執行的規格

- 制定分工表,讓進度、責任清楚公開

- 辦理「需求盤點工作坊」,半天搞清楚團隊默契 即使預算有限,外部諮詢的短期進場,有時能大幅提升專案效率。這一點在想導入新技術、卻不確定方法的小團隊格外適用。

結語

推動 AI 或自動化專案,最難不是技術,而在於用一句話把彼此「藏在心裡」的想像拉到檯面。只要願意花一點時間盤點需求、用看得到的工具管理共識,原本想像繁雜的專案也能進展得有條不紊。 如果你的團隊正遇到卡關,歡迎聯繫 Miipath 的專業顧問,一起用更好的溝通流程,把創新專案落實到日常營運中。下一步,也推薦你持續關注這一系列的「AI專案開發實錄」,找到屬於你的解決方案!